الوصف

بقلم الكاتب: هاشم الضّيقةقراءة في كتاب “الإلحاد: أسبابه و مفاتيح العلاج”

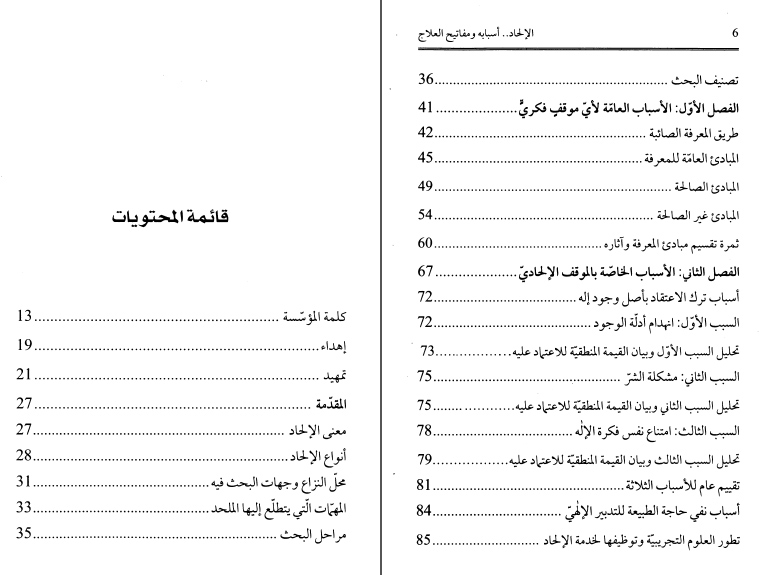

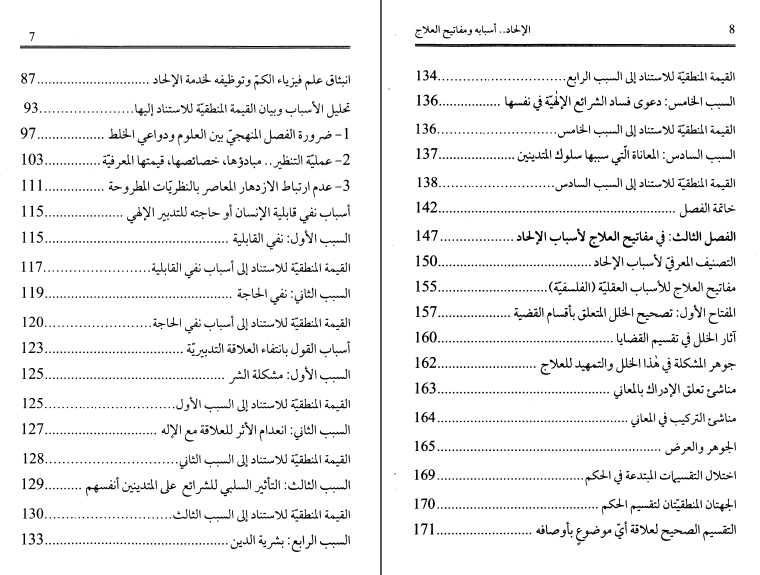

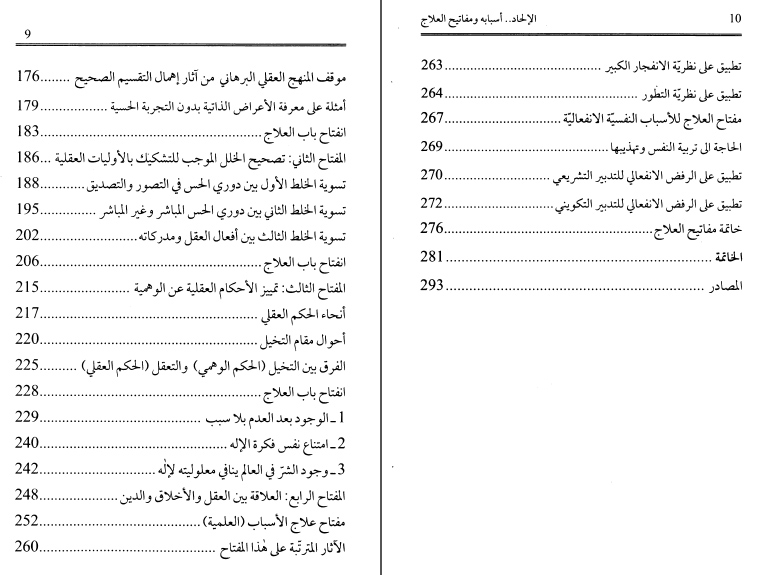

صدر كتاب (الإلحاد: أسبابه و مفاتيح العلاج) عن مؤسّسة الدّليل للدّراسات و البحوث العقديّة التّابعة للعتبة الحسينيّة المقدّسة، بطبعته الأولى، عام: 2017م، و الحقّ أنّ الكتاب جوهرة قيّمة قدّمها أستاذ السّطح العالي في الحوزة العلميّة الدّكتور محمّد ناصر(دام توفيقُه). يبلغ عدد صفحاته 301 صفحة، مقسّمة إلى تمهيد، و مقدّمة، و فصول ثلاثة، و خاتمة.

التّمهيد: فيه ذكر للحاجة الّتي دعت المؤّلف إلى كتابة دراسة كهذه، يبدأ من الصّفحة 21 و حتّى 23

المقدّمة: عرض لمعنى الإلحاد و أنواعه و المهمّات الّتي يتطلّع إليها الملحد، تبدأ من الصّفحة 25 و حتّى 37

الفصل الأوّل: يحمل عنوان (الأسباب العامّة لأيّ موقف فكريّ)، و يمتدّ من الصّفحة 41 و حتى 63

الفصل الثّاني: يحمل عنوان (الأسباب الخاصّة بالموقف الإلحاديّ)، و يمتدّ من الصّفحة 65 و حتّى 143

الفصل الثّالث: يحمل عنوان (مفاتيح العلاج لأسباب الإلحاد)، و يمتدّ من الصّفحة 145 و حتّى 277

الخاتمة: عرضٌ لمسيرة البحث و النّتائج و جملة من الوصايا، و تمتدّ من الصّفحة 279 و حتّى 290

يلفتُ المؤلّف في التّمهيد إلى أنّ واقع الإلحاد المعاصر يفرض معالجته بغير الطريقة التّقليديّة القائمة على ذكر أدلّة وجود الإله، بل لابدّ أن يكون العلاج شاملا يستوعب كلّ عوامله، و هذا ما دعاه إلى كتابة بحث في معالجة مسألة الإلحاد يجمع بين الشّموليّة و المتانة و السّهولة في الأسلوب.

يتعرّض – في مقدّمة الكتاب – إلى تعريف الإلحاد بأنّه ترك الاعتقاد بوجود إله للكون، و يذكرُ أنواعا أربعة له: أوّلها و ثانيها الشّكّ و الاعتقاد بعدم وجود إله مطلقا, وثالثها و رابعها الشّكّ والاعتقاد بعدم وجود أيّ دور تدبيريّ للإله في التّكوين و التّشريع، أمّا نوعا الشّكّ فيرجعان في الحقيقة إلى فقدان الدّليل أو إلى تساوي أدلّة الإثبات و النّفي عند الشّاكّ، و هكذا تكون الأسباب الدّاعية للشّك متضمّنة في الأسباب الدّاعية للإنكار. أمّا النّوع الثّاني فإنّه لا معنى لوجود إله دون دور تدبيريّ، و هكذا ينحصر محلّ النّزاع في النّوع الرّابع: “الاعتقاد بعدم وجود إله ذي دور تدبيريّ للكون و الإنسان”. ثمّ يذكر أنّ الملحد يجد نفسه أمام إحدى المهمّات التّالية:

1- نفي أصل وجود إله. 2- نفي قابليّة الطّبيعة إلى فاعل و منظّم و مدبّر أو قابليّة الإنسان للتّدبير التّشريعيّ و الجزائيّ. 3- نفي العلاقة بين الإله و الطّبيعة ببيان وجود الشّرّ في العالم مثلًا، و بين الإله و الإنسان ببيان تعرّض الإنسان للمحن.

و قبل الدّخول في الفصل الأوّل يسلسل المصنّفُ مراحل بحثه كالتّالي:

1- العوامل الكامنة وراء أيّ موقف فكريّ. 2- عوامل الإلحاد المرتبطة بالعلاقات المتقدّمة ضمن المهمّة الثّالثة. 3- التّصنيف المعرفيّ لأسباب الإلحاد و بيان مفاتيح العلاج الخاصّة بكلّ منها.

أمّا الفصل الأوّل

الّذي يحمل عنوان (الأسباب العامّة لأيّ موقف فكريّ), حيث قسّم المعارف إلى تلقائيّة و غير تلقائيّة(نظريّة)، و ذكرَ أنّ المنهج العقليّ ميّز بين “مبادئ المعارف” فجعلها على قسمين:

الأوّل:

ما يصلح استعماله للوصول إلى معرفة صحيحة، و هي الأوّليّات، الوجدانيّات، الحسّيّات و التّجريبيّات.

الثّاني:

ما لا يصلح استعماله للوصول إلى معرفة صحيحة، و هي الوهميّات، الانفعاليّات، المشهورات و المقبولات.

و يلفت المؤلّف إلى أنّ المنهج العقليّ يفترض بأيّ موقف فكريّ حتّى يكون مطابقًا للواقع استنادَه إلى المبادئ الصّالحة للاستعمال في الممارسة المعرفيّة. و تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المبادئ قد ذكرها بعض علماء المنطق ضمن مباحث الصّناعات الخمس تحت عنوان “مبادئ الأقيسة” أو “مبادئ المطالب”[1].

أمّا الفصل الثّاني

الّذي يحمل عنوان (الأسباب الخاصّة بالموقف الإلحاديّ): يشرع فيه المؤلّف بالقول إنّ حال الملحد كغيره في اعتقاده بالأفكار، إمّا أن يستند إلى مبادئ يصلح استعمالها فيكون اعتقاده صحيحًا و إمّا أن يستند إلى مبادئ لا يصلح استعمالها فيكون اعتقاده خاطئا. و إنّ موقف الملحد يمرّ في مسيرة تبريره من خلال إنجاز إحدى المهمّات الثّلاث المتقدّمة، من هنا علينا أن ننظر في مستنده الّذي ركن إليه هل يصلح للاستعمال أم لا؟

1- أسباب ترك الملحدين الاعتقاد بأصل وجود إله: أورد المؤلّف أسبابًا ثلاثة مع تحليلها:

* الأوّل:

انهدام أدلّة وجود الإله: و يرجع هذا السبب إلى مصادر ثلاثة:

أ- لا يوجد منهج معرفيّ يصلح لإثبات مسألة كهذه كما ادّعى هيوم، كانط و رسل.

ب- لا صلاحيّة للمبادئ الّتي تستعملها هذه الأدلّة لإثبات ما هو أوسع من حدود التّجربة و الحس كما ادّعى هيوم، كانط، رسل و لوك.

ج- إنّ التّجربة في فيزياء الكم أثبتت عدم وجود مبادئ مطلقة الصّدق.

* الثّاني:

مشكلة الشّرّ: و يمكنُ أن نصيغ ما ذكره المؤلّف بقياس منطقيّ: لو كان لهذا الكون إله، فلابدّ أن يكون كاملا، و للزم من ذلك أن يكون الكون خاليا من أشكال النّقص، و التّالي باطل فالمقدم مثله.

* الثّالث:

امتناع فكرة الإله نفسها: لو كان هناك علّة لهذه المعاليل، فلابدّ أن تكون بريئة من جميع صفات معلولها، فلا ينبغي أن تكون في مكان أو زمان… وفكرة الإله هكذا فارغة من أي معنى. التّقييم العام للأسباب الثّلاثة و بيان القيمة المنطقيّة للاستناد إليها:

أ- البتّ في صلاحيّة هذه الأسباب لتصحيح الموقف الإلحاديّ، ليس ممّا يملكه عامّة النّاس.

ب- اعتماد السّبب الأوّل على المقبولات، و السّببان الثّاني و الثّالث على الوهميّات، و كلّ هذه الأسباب غير صالحة لضمان صحّة أيّ موقف فكريّ كما تقدّم.

2- أسباب نفي حاجة الطّبيعة للتّدبير الإلهيّ: أورد المؤلّف أسبابًا ثلاثة مع تحليلها:

* الأول:

تطوّر العلوم التّجريبيّة و توظيفها لخدمة الإلحاد: على خلفيّة التّعامل مع الدّور الإلهيّ كمكمّل للتّفسير العلميّ في ظلّ قصوره، فقد صار تطوّر العلوم الطّبيعيّة – كنظريّة الانفجار الكبير في الفيزياء النّظريّة، و نظريّة التّطور الدّاروينيّة بالانتخاب الطّبيعيّ في علم الأحياء النّظريّة- سبباً في الاستغناء عن دور الإله.

* الثّاني:

انبثاق علم فيزياء الكم و توظيفه لخدمة الإلحاد: قالوا في هذا العلم إنّ البنية الأوّليّة للعالم – كفتونات الضّوء، و العناصر المكونة لبنية الذّرات – غير خاضعة للقوانين البديهيّة كقانون العلّيّة و الهويّة.. بل إنّ عمليّات الوجود الّتي تحدث في الطّبيعة في بنيتها الأوّليّة تحدث بشكل ذاتيّ دون فاعل. و عليه تكون فكرة وجود الإله فاقدة للمسوّغ المنطقيّ.

* الثّالث:

استفادوا في هذا المجال من الصّيت الطّيّب للعلوم التّجريبيّة(كالفيزياء التّجريبيّة مثلا)، و من الدّمج الإعلاميّ بين العلوم التّجريبيّة و العلوم النّظريّة(كالفيزياء النّظريّة مثلا)، و لأنّ الجماهير لا تميّز بين العلوم التّجريبيّة كالفيزياء التّجريبيّة و بين العلوم النّظريّة كالفيزياء النّظريّة أخذت الأخيرة صيت الأولى و مناقبها على الرّغم من اختلافهما! و المؤلّف كعادته بعد التّعرض للأسباب يحلّلها و يذكر قيمة الاستناد إليها و ذلك من خلال طرح بعض الأسئلة:

أ- هل عالِم البيولوجيا النّظريّة و عالم الفيزياء النّظريّة يفسّران عالم الكائنات الحيّة و غير الحيّة كما يفسّر الرّياضيّ أيّ معادلة رقميّة، و يبيّن (كيف و لماذا)؟ و الجواب عن هذا السّؤال متوقّف على الفصل المنهجيّ بين المنهج العقليّ و المنهج التجريبيّ.

ب- هل يقوم الفيزيائيّ أوالبيولوجيّ النّظريّ بتنظيره دون خلفيّات مسبقة؟

ج- هل ثمّة ربط بين نجاح العلوم التّجريبيّة و بين النّظريّات الدّاعمة لموقف الإلحاد؟ إنّ النّظريّات الّتي تطرح ليست تجارب علميّة و لا براهين مبنيّة على مقدمات تجريبيّة، بل هي تفسيرات مترابطة للوقائع التّجريبيّة. كما لا يمكن الاستدلال بنجاح العلوم التّجريبيّة على نجاح العلوم النّظريّة و التّفسيريّة، لعدم العلقة المنطقيّة بينهما. فإنّ نظريّة التّطوّر مثلاً ليست مسؤولة أبدا عن كلّ التّقدّم البيولوجيّ في المختبرات، بل عادت لتشتهر بعد أن وصل المخبريّون إلى نتائج تؤيّدها.

3- أسباب نفي قابليّة الإنسان أو حاجته للتّدبير الإلهيّ: تعرّض الكاتب إلى سببين مع تحليل كلّ منهما:

* الأول:

نفي قابليّته: إنّ الإنسان مقهور بتأثير عوامل داخليّة – كالبنية التكوينيّة لشخصيّته، و طباعه، و ملكاته – و خارجيّة – كبنيته الاجتماعيّة و البيئيّة – فأيّ معنى لتشريع يطلبُ من الإنسانِ أن يخالفَ ما هو مقهور عليه؟ و أيّ معنى للمجازاة على السّلوك الّذي لا مفرّ منه؟ – القيمة المنطقيّة للاستناد إلى هذا السّبب: هذه النّظريّة المطروحة في علم النّفس و الاجتماع لا تختلف في كيفيّة نشوئها و تأثّرها بالخلفيّات عن ما ذكر في النّظريّات المطروحة في الفيزياء و البيولوجي. فلابدّ من إحراز الموضوعيّة، و عدمّ التّأثّر بالخلفيّات المعرفيّة. و إنّ عموم النّاس لا يملكون ما يؤهّلهم لحسم هاتين النّقطتين, فلا يكون لهم مبرر للاعتماد على هذا السّبب، و اعتمادهم عليه هو أخذ بالمقبولات و قد تقدّم عدم صلاحيّتها لتأسيس موقف فكريّ.

* الثّاني:

نفي حاجته: يستند هذا إلى ادّعائين:

أ- نفي أصل وجود الخير و الشّرّ، و اعتبارهما من الأمور النّسبيّة.

ب- اعتبار الإنسان قادرا على تدبير نفسه و اكتشاف خيره و شرّه. و يرجع السّبب في تبنّي أحدهما إمّا إلى التّحرّر من القيود، و إمّا إلى تبرير السّلوكيّات و تبرئة الذّات من التّأنيب الدّاخليّ.

– القيمة المنطقيّة للاستناد إلى هذا السّبب: واضح أنّ الاعتماد عليه ناشئ من انفعالات أو مقبولات، و لا مسوّغ للرّكون إليها في اتّخاذ موقف فكريّ.

4- أسباب القول بانتفاء العلاقة التدبيريّة:

* الأول:

كيف يترك الإله المدبّر كلّ هذا الشّرور الطّبيعيّة و الإنسانيّة دون أن يتدخّل لحلّها؟ و في مقام تقييم هذا السّبب يقول المؤلّف إنّ التّركيز على جانب الشّر دون الخير انسياق وراء الرّغبة و هو حكم انفعاليّ، على أنّ هذا السّبب لا قيمة له في علم المعرفة.

* الثّاني:

كيف يكون الإله المدّعى مدبّراً للمصلّين له ثمّ نجد كثيرا منهم يتألّمون؟ و أمّا فيما يتعلّق بالقيمة المنطقيّة للاستناد إلى هذا السّبب فقد ذكر المصنّف عدّة أمور:

أ- إنّه يقوم على معرفة حال البلايين من النّاس وهو محال، فضلاً عن أنّه قائم على عدم فهم حقيقة الدّعاء.

ب- يقوم هذا السّبب على تخيّل دور الإله بنحو مماثل لعلاقة البشر فيما بينهم.

ج- يفترض أنّ الخير يقع برفع المعاناة، دون لحاظ دور الشّرور في تحصيل الكمالات.

* الثّالث:

إنّ الشّرائع سبب في الفساد و انقسام البشرية و تناحرها. وفي بيان القيمة المنطقيّة للاستناد إليه يقول الماتن:

أ- إنّه يلغي أيّ دور للبشر في تحقيق تكاملهم و يعتبر أنّ الشّرائع التّرياق السّحريّ و هذا وهم محض.

ب- إنّ وجود الفساد ناتج من أحد ثلاثة أمور: انعدام التّدبير أو انعدام التّطبيق أو تدريجيّة حصول أثر التّدبير، فحصر الفساد بعدم التّدبير لازم أعمّ، و يحتاج إلى معيِّن.

* الرّابع:

بشريّة الدّين: استنادا إلى علم الإنسان، من خلال الدّراسات العلميّة للآثار التّاريخيّة الّتي نتجت عنها نظريّات تفسّر ما تمّ اكتشافه عن الحياة الدّينيّة للشّعوب، فيعتمد الملحدون على تلك النّظريّات للقول بأنّ الدّين نتاج بشريّ تشكّله عوامل نفسيّة و اقتصاديّة و اجتماعيّة و سياسيّة.

القيمة المنطقيّة للاستناد إليه:

أ- يلغي القيمة المنطقيّة لاستناد عامّة النّاس إليه، لأنّه من قبيل الأخذ بالمقبولات.

ب- الخلفيّة العقديّة الّتي تلعب دورها في عمل المفسّر.

ج- إنّ غاية ما تكشف عنه الدّراسات التّاريخيّة هو الممارسات الدّينيّة، و تطوّر الوعي البشريّ الّذي يؤهّله لأن يكون محلّا للتّشريع. فهذا السّبب قائم على تخيّل ساذج لدور الدّين و كيفيّة تأثيره.

* الخامس:

دعوى فساد الشّرائع السّماويّة في نفسها: و هو ما يتمثّل بمضامين الشّرائع الإلهيّة الواصلة لأيدي الملحدين. حيث إنّهم استخلصوا أمرين باطلين: أولها: العقائد حول الكون و الإنسان إذ قارنوها بنتائج العلوم الطّبيعيّة، و ثانيها: أحكامها العمليّة الأخلاقيّة إذ قارنوها بالقوانين الوضعيّة. – القيمة المنطقيّة للاستناد إليه: انطلق هذا السّبب من:

أ- أنّ الدّين نسخة واحدة و هو ليس كذلك.

ب- لزوم مطابقة الممارسة الدّينيّة مع الدّين.

ج- يفترض هذا السّبب صحة نظمه الأخلاقيّة الوضعيّة و معياريّتها.

* السّادس:

المعاناة الّتي سببها سلوك المتديّنين: إذ أصاب النّاس بسببهم القتل و التّشريد.. فصاروا يرون أنّ خلاص البشريّة بالتّخلّي عن الدّين. القيمة المنطقيّة للاستناد إليه:

أ- يبتني على تحكيم مشاعر انفعاليّة لا قيمة منطقيّة لها.

ب- فيه خلط بين الدّين و بين الممارسات الدّينيّة.

ج- منشأ ارتكاب الشّر يرجع إلى نفوس البشر نتيجة لعوامل تكوّنهم.

د- تلبيس الفساد البشريّ لباس الدّين أو العلم هو تدليس و إخفاء للمنشأ الحقيقيّ للشّرّ.

و لابدّ من الإشارة في نهاية هذا الفصل إلى أنّ كلّ الأسباب المذكورة تندرج تحت قسم المبادئ غير الصّالحة للاستعمال في مقام اتّخاذ موقف فكريّ، و هذا ما وجده القارئ فيما تقدّم.

و أمّا الفصل الثّالث

الّذي حمل عنوان (في مفاتيح العلاج لأسباب الإلحاد) يطرح فيه الكاتب مفاتيح علاج أسباب الإلحاد و ذلك بعد أن صنّفها تصنيفًا معرفيّا قيّما، و الملفت في هذا الفصل أنّ أكثره في علاج الأسباب الفلسفيّة و ذلك لأنّها الأصعب و الأهمّ.

1- أسباب عقليّة محضة(فلسفيّة):

أ- الإله موضوع غير قابل للإثبات لعدم وجود منهج يثبت ما وراء التّجربة الحسّيّة.

ب- لا وجود للأوّليّات العقليّة المستقلّة عن التّجربة العقليّة، وعليه يكون الوجود الإلهيّ متوقّفا على ما لا وجود له.

ج- وجود الشّر.

د- ما لا يمكن تصوّره ليس بشيء.

هـ- لا فرق بين معاناة المؤمنين و غيرهم. و- اشتمال الدّين على تعاليم منافية للخير.

مفاتيح علاجها:

المفتاح(1): تصحيح الخلل المتعلّق بأقسام القضيّة:

– بيان: جعل كلّ من هيوم، كانط، كونت، دوركايم، أعضاء حلقة فيينا، و رسل المنطقَ لا يصلح لتمييز الخطأ من الصّواب و الفلسفة فاقدة لضوابط المعرفة، فحصروا العلوم بالتّجريبيّة و الرّياضيّة، مع أنّ قولهم هذا لم يكن تجريبيّا أو رياضيّا. و حصروا أوصاف الموضوع في نوعين من المحمولات:

الوصف التّحليلي(الذّاتي المقوّم)

مثل: الأربعة عدد، و الوصف التّركيبيّ(المحمول بالعرض) مثل: الماء يغلي. – أثار الخلل في تقسيم القضايا مشكلةَ الاستقراء، و مشكلةَ عدم علميّة الميتافيزيقا و ذلك لعدم كون موضوعاتها تحليليّة أو تركيبيّة، ولكنّ المشكلة ليست في هذه اللوازم الباطلة، بل بالخلل المنطقيّ المتقدّم. أمّا هذين اللّازمين المشكلين لم يكن لهما وجود في المنهج العقليّ لأنهم في هذا المنهج قسّموا أوصاف الموضوعات إلى ثلاثة، مضافا إلى الأوّلين قسم ثالث و هو العرض الذّاتيّ. – النّتيجة: و هكذا نعرف السّبب وراء ادّعاء انهدام أدلّة الوجود الإلهيّ و هو ادّعاء عدم وجود منهج يضمن لنا معرفة يقينيّة بمثل هكذا موضوعات. فنفي المنهج كان نتيجة لخلل منطقيّ. حيث إنّهم لم يعثروا في الأدلّة على أي من القسمين اللّذين حصروا وصف أيّ موضوع بينهما[2]؛ لأنّ الأوصاف المستعملة في هذه الأدلّة من القسم الثّالث. و هو عينه ما بنيت من خلاله علوم الرّياضيّات، و الّتي حاروا في تشخيص نوع أوصاف موضوعاتها، ولأنّ الرّياضيّات لا تمسّ الأهواء لم يشكّكوا بها بل سعوا لإيجاد مبرّر يقينيّتها، بينما كانت الميتافيزيقا (الإلهيّات و فلسفة الأخلاق)، تمسّ الأهواء فكانت عرضة للتّشكيك و الطّعن.

المفتاح(2): تصحيح الخلل الموجب للتّشكيك بالأوّليّات العقليّة:

رفض كلّ من لوك، هيوم، كانط، و رسل امتلاكَ العقل لأحكام واقعيّة ضروريّة الصّدق مستقلّة في نشوئها عن الحسّ، و السّبب في رفضهم هو خلل منطقيّ حول دور الحسّ في عمليّة المعرفة؛ و ينحلّ هذا الخلل إلى ثلاث مشكلات:

1- علاج خلط لوك و هيوم بين دوري الحسّ في التّصور و التّصديق: ما لا غنى لنا فيه عن الحسّ هو أصل التّصوّر، أمّا الحكم فليس وظيفة الحسّ، فيكون دور الحسّ إعداديّ، و فاعل الحكم هو العقل مع أخذ عمليّة الإحساس قيدا في الموضوع.

2- علاج خلط لوك و هيوم بين دوري الحس المباشر و غير المباشر في التّصوّر: إنّ دور الحسّ ليس مقصوراً على جلب المعاني الحسّيّة(الدّور المباشر) بل إنّ هذا يهيّئنا لنعقل المعاني الأخرى الّتي يختصّ العقل بها(الدّور غير المباشر)، ومثاله كما لو قرصنا أحد فإنّنا نحسّ بالألم و نعقل أنّه شيء و موجود و مؤثّر.

3- علاج خلط كانط بين أفعال العقل و مدركاته: العقل يدرك الأربعة و الثّمانية و النّصف و الضّعف، ثمّ يتصوّر الأربعة بالنّسبة إلى الثّمانية، و يلاحظ علاقة الضّعف أو النّصف الموجودة بينهما؛ فإنّنا نجد أنّ الأفعال الّتي قام بها العقل من تصوّر و نسبة و حكم تختلف عن المعاني الّتي وقع الحكم عليها أعني الأربعة و الثّمانية و النّصف و الضّعف. انفتاح باب العلاج: علمنا أنّ الأحكام الأوليّة العقليّة العامّة كيف كانت مستقلّة في صدقها عن الحسّ و أوسع صدقا من حدوده، و كيف كانت أموراً واقعيّة لا مجرّد أحوال خاصّة بنا.. فإنّ معانيها من الأوصاف الواقعيّة للأشياء و المدركة بالعقل حصرا، و أنّ معانيها أعمّ من كلّ الأشياء، و أنّ معانيها بيّنة بنفسها.

المفتاح(3): تمييز الأحكام العقليّة عن الوهميّة(وهو الأهمّ):

– أنحاء الحكم العقليّ: إمّا الضّرورة و إمّا الامتناع و إمّا الإمكان، و هذه الأحكام تستند جوهريّا إلى ملاحظة خصوصيّات طرفي الحكم، و هكذا يكون الحكم ناشئا على أساسِ التّعقّل، ولكن عمليّة الحكم بالنّسبة لنا و إن كانت فعل العقل دائما، إلّا أن قيام عقلنا بها لا يكون دائما على أساس معايير التّعقّل، و هكذا فإنّنا قد نقوم بالحكم على أساس مناشئ أخرى كامنة في صلب خصائصنا البشريّة، و هذه المناشئ ثلاثة:

1- أحوال مقام التّعقّل.

2- أحوال مقام التّخيّل.

3- أحوال مقام الانفعال.

و الأوّل عميق و دقيق لم يتعرّض له المصنّف، و الثّالث هو ما تقدمت الإشارة إليه تحت عنوان الأحكام الانفعالية, لذا قصر المؤلّفُ البحثَ على الثّاني: أحوال مقام التّخيّل: و هي ثلاثة:

1- القدرة على التخيل, كتخيّلنا أن ما نتمناه يتحقّق بمجرّد حكّة رأس.

2- الاضطرار إلى التخيل، كتخيّلنا بأنّ العدم المطلق ظلام خال من أيّ نور.

3- العجز عن التّخيل، كتخيّلنا لما لا يوصف بأيّ وصف محسوس سبق أن أحسسناه.

و قبل انفتاح باب العلاج فرّق المؤلّف بين التّخيّل(الحكم الوهميّ) و التّعقّل(الحكم العقليّ)، فقال: إنّ تخيّل وقوفي على الشّمس و حكمي بأنّه يمكن لي ذلك، يختلف عن تعقّلي لكوني واقفا عليها، إذ يعني أنّني لاحظت خصوصياتي و خصوصيات الشمس، و بالتّالي سأحكم بالاستحالة.. فالتّعقّل قادَ إلى الحكم بامتناع ما قدرت على تخيّله، و الاعتماد على حال الخيال قادني إلى الحكم بإمكان ما تخيّلته[3]. من هنا لابدّ من التّنبّه فإنّ الاتّكال على التّلقائيّة في مقام التّخيّل، لا يقودُنا إلى معرفة صحيحة.. فإنّ حكمَنا بأنّ كلّ شيء يجوز أن لا يكون موجودا، يجب أن يكون مستندا إلى ملاحظة خصوصيات الوجود و الإمكان لا مجرّد الاتّكال على صرف أنّنا نستطيع التّخيّل. بعد هذه المقدّمة فتح المصنّف باب العلاج و قال: و بهذا التّفريق يتّضح الخلل في دعاوى ثلاث مطروحة للتّشكيك بوجود الإله:

1- دعوى هيوم:

الوجود بعد العدم بلا سبب: و هو محض تخيّل منشأه الخلط بين أحوال مقام التّخيّل و أحوال مقام التّعقّل، و بالتّالي بين الحكم الوهميّ و الحكم العقليّ، و منشأ هذا الخلط هو خلط آخر بين إمكان أن يكون أي شيء علّة لأيّ شيء و بين القدرة على تخيّل أيّ شيء علّة لأيّ شيء، و هذا الخلط نتاج خطأ في معنى العلّيّة فتخيّل هيوم و تبعه كانط أنّ العلّيّة مجرّد أن يكون شيء قد تبع في وجوده شيئا آخر, مع فارق زمنيّ ما، و قد عدّه المؤلّف جهل بخصوصيّات ذات العلل و خصوصيّات ذات المعلول، و هو مُحقّ في ذلك دون أدنى شكّ بناء على قانوني العلّيّة و السّنخيّة، و هما من أصول المنهج التّعقّليّ. و من هذا نعلم أنّ قول هيوم و كانط من أنّ كلّ شيء يجوز أن يكون موجودا و غير موجود لأنّنا ببساطة يمكن أن نتخيّل عدم وجوده دون وقوع التّناقض، ليس إلا تحكيما لأحوال مقام التّخيّل على الواقع. فأين الملازمة بين القدرة على سلب شيء في الخيال و بين إمكان انسلابه واقعا؟

2- امتناع فكرة الإله نفسها:

و هو في الحقيقة نحت لحدود الواقع على طبق حدود الخيال، و لا دليل على ذلك، بل الدّليل على خلافه، فعلى العاقل أن ينزّه نفسه عن تخيّل الإله، لأنّ ما عُلم وجوده بالتّعقّل الصّحيح هو أمر غير قابل للتّخيّل.

3- وجود الشّرّ في العالم ينافي معلوليّته للإله:

و إنّ منشأ هذا القول هو التّسليم بأنّ فكرة “خلوّ العالم من النّقص” ممكنة التّحقّق، و منشأ الحكم بكونها كذلك هو التّخيّل، لأنّنا بعد ملاحظة خصوصيّات مكوّنات العالم، نجدها تقتضي بذاتها التّزاحم، ففرضها خالية عن التّزاحم يعني التّناقض، لأنّه يعني تلك الأشياء ليست نفسها و أن العالم ليس هو العالم. و من هنا يعلم الخلل في قول من يقول: كيف يعجز الإله عن إيجاد هذا العالم بنحو خال من النّقص؟

المفتاح(4): العلاقة بين العقل و الأخلاق و الدّين:

قبول الدّين يأتي في طول توافقه مع ما فرغ عن أنّه مقتضى العقل البرهانيّ في العقيدة والعمل. و الكلام عن كون الدّين مناف لخير الإنسان يرجع إلى أمرين:

أ- ما يدّعى أنّ فيه صلاح الإنسان لا يعدو ادّعاء مناف لمقتضى تأسيس العقل.

ب- إنّ ما يُدّعى كونه دينا هو اختراع بشريّ على قياس الأوهام و العواطف..

و بعد ذلك قال المؤلّف لا يمكن نسبة تعاليم الدّين إلى الإله مع كونها موافقة للعقل البرهانيّ ثم تكون معارضة لخير الإنسان، و إذا كان أرباب الدّين فاقدين للمعرفة بمقتضى منهج العقل البرهانيّ، فنسجوا من أوهامهم عقيدة و شريعة فتلك مشكلتهم تردّ إليهم لا إلى دين الإله و لا إلى الإله نفسه.

2- أسباب علميّة تجريبيّة: بعد أن فرَغ عن الأسباب الفلسفيّة و تقديم مفاتيح علاجها، بدأ ببيان الأسباب التّجريبيّة، و هي أربعة:

* الأوّل: النّظريّة المفسّرة لبنيةِ الذّرة في فيزياء الكوانتم.

* الثّاني: نظرّيّتا “التّطور” في علم الأحياء و “الانفجار الكبير” في فيزياء الكون.

* الثّالث: نظريّة بشريّة الدّين في علم الأنثروبولوجيا.

* الرّابع: نظريّات مفسّرة لسلوك الإنسان قاضية بوهميّة فكرة الإرادة الحرّة، و مسؤوليّته عن سلوكه, طُرحت في علمَي النّفس و الاجتماع.

مفتاح علاجها: إنّ الحكم الحسّيّ يكتسب واقعيّته من خلال الأوّليّات الّتي تشكّل الهيكل الإدراكيّ لأيّ نظام فكريّ صحيح، و الهيكل التّكوينيّ لأيّ نظام عينيّ حسّيّا كان أم غير حسّيّ، فلولا قانون الهويّة و امتناع التّناقض و العلّيّة و السّنخيّة لما أمكن لأيّ حكم حسيّ أن ينشأ على الإطلاق، لأنّه متضمّن لكلّ تلك الأحكام، فملاحظة الصّورة الحسّيّة، لا تكون إلّا من خلال هذه الأحكام الواضحة بشدّة إلى الحدّ الّذي يجعلُ القيامَ بها آليّا دون أن نلتفت إليه بالفعل.

وبعد ذكره لهذا المفتاح عرّج على الآثار المترتّبة عليه و هي: إنّ وثاقة التّجربة الحسيّة تأتي في طول وثاقة الأوّليّات العقليّة، فهي متأخّرة تكوينا و معرفيّا عن الأوّليّات العقليّة، فكيف يمكن حينئذٍ لتجربة حسّيّة أن تقود إلى كذب الأحكام الأوّليّة؟! و كيف تكون مع معارضتها للأوّليّات علميّة؟! و قد لفت المؤلّف في المقام إلى أصل مهمّ و محوريّ هو أنّه لا تصل النّوبة لادّعاء كون نظريّة ما بديلا عن فكرة وجود إله، لأنّ وجوده نتيجة براهين عقليّة صادقة بالضّرورة، و ليس مجرّد نظريّة و تفسير مقترح حتّى يُعارض بتفسير بديل.

3- أسباب نفسيّة: و هي أربعة:

* الأوّل: الرّغبة بالتّحرّر.

* الثّاني: الغيظ على السّلوك المتعصب لبعض المتديّنين.

* الثّالث: الانبهار بنجاحات العلوم التّجريبيّة و المجتماعات المتحرّرة من الدّين.

* الرّابع: التّألّم من رؤية الكوارث من دون تدخّل الإله. و في مقام بيان مفتاح علاج هذه الأسباب قال: نجد أنّ عوامل نشوء ما نشعر به، لا تضمن أن يكون متناسبا مع الواقع. فإنّ قيامنا بإصدار الأحكام بنحو متناسب مع انفعالاتنا لا يتأسّس على معيار يضمن صوابه، بل يحتاج البتّ في ذلك استعمال المنهج البرهانيّ، و التّروي في موازنة المشاعر. ثمّ ختم المؤلّف مفتاح علاج الأسباب التّجريبيّة بتطبيقين:

الأوّل: تطبيق على الرّفض الانفعاليّ للتّدبير التّشريعيّ و مفاده أنّ العقل البرهانيّ يعلم بعدم وجود ملازمة بين فساد الممارسة الدّينيّة حتى لو شملت كلّ الدّنيا و بين وهميّة الدّين.

الثّاني: تطبيق على الرّفض الانفعالي للتّدبير التّكوينيّ، و مفاده أنّ المفجوع بالآلام و المحن يريد أن يقرّر كيف ينبغي أن تجري أحداث الكون دون دراية كافية بالتّرابط التّكوينيّ للكون.

و في خاتمة الكتاب لخّص مسيرة البحث و ذكر نتائجه و بعض الوصايا؛ أهمّها: “إنّ من وعى أهمّيّة المعرفة الحقيقيّة بمبدئه و منتهاه و سبيل تكامله، لا تُقعِده صعوبةُ طريقها عن سلوكه، و لا تثبّطه كثرة الخلافات عن متابعة السّير للوصول إلى بغيته. بل يضع تحصيلها في أعلى سلّم أولويّاته”[4].

:خاتمة تقييميّ

يتّسم الكتاب بخصوصيّات مهمّة جدًّا أبرزها

1- وضوحه و سلاسته و عباراته العذبة الخالية من التّعقيد غالبا

2- التّسلسل المنطقيّ المُمنهج من المقدّمة مرورا بفصوله الثّلاثة و حتّى الخاتمة.

3- شموله و استيعابه لأسباب كثيرة.

4- أكثرَ الحديثَ في المواضيع المهمّة و اختصر في المواضيع الواضحة دون إسهاب.

5- تصنيفه المعرفيّ الرّائع لأسباب الإلحاد.

كما يُلاحظ عليه عدّة أمور:

1- لم تخلُ الأسباب الفلسفيّة في الفصل الثّالث من التّعقيد، و لعلّ مرجع ذلك هو طبيعة البحث الفلسفيّ.

2- إنّ مشروع الرّدّ على الإلحاد و علاج أسبابه لا تنتهي عند هذا الحدّ، بل تحتاج إلى دراسة أعمق و أوسع، و قد نبّه الكاتب على ذلك في بداية مؤلَّفه.

3- يناقش الكتابُ على أساس المنهج العقليّ أولئك الّذين لا يعتقدون بجدوى هذا المنهج.

[1] راجع: محمّد رضا المظفّر, المنطق, (بيروت: دار التّعارف للمطبوعات, 2006), ص281.

[2] محمّد ناصر, الإلحاد: أسبابه و مفاتيح العلاج (مؤسّسة الدّليل للّدراسات و البحوث العقديّة: 2017), ص183-184.

[3] المصدر نفسه, ص225.

[4] المصدر نفسه, ص288.

التلغرام

التلغرام